Una q'uwa de sanación abre el camino

|

| Tres amautas ofrecen una q'uwa de sanación. |

Un

silencio solidario truena en la Casa Departamental de las Culturas de la

Gobernación de Cochabamba, mientras un sobreviviente ofrece su testimonio sobre

el abuso sexual que padeció y resistió en el colegio internado Juan XXIII

durante los años 80. Habla en representación de la Comunidad Boliviana de

Sobrevivientes.

Detrás

de una cortina blanca y sentado de espaldas a un público conmovido hasta las

lágrimas, con voz serena, reflexiva y firme revela su misión: “Estamos

organizados…, Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, con ese nombre lucharemos

para sanar, para decir basta, nunca más silencio, nunca más repetición de estos

delitos, justicia; nuestra lucha es por la seguridad de nuestros niños y niñas”.

Estas palabras forman parte del Acto Cultural de Desagravio a Bolivia y de Reivindicación del Colegio Internado Juan XXIII. Lo organizó, el martes 21 de noviembre de 2023, la Asociación Nacional de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII (ASIA-J23) con el lema “Nuestro grito se hace canto” que, sin eufemismos, podría traducirse en “Nuestra bronca se hace canto”, “Nuestra furia se hace canto” o, con claridad cósmica, “Nuestro ajayu se hace canto”.

|

| Sofía Rodríguez y Gerardo Suárez. |

Superar el agravio

A

las 19:35 de aquel martes, Gerardo Suárez Roca, el popular Brillo de la

película Mi socio y exalumno del Juan XXIII, y Sofía Rodríguez Pozo, una

simpática joven, hija de dos exalumnos de este colegio y brillante estudiante

de Comunicación, tras presentarse mutuamente, abren el evento ante una escasa,

aunque comprometida concurrencia.

Inmediatamente después, Gerardo convoca a la vicepresidente de ASIA-J23, Giovanna Miranda Zapata. En representación del presidente de la organización, Hilarión Baldiviezo Rodríguez, quien reside Santa Cruz, ella ofrece la bienvenida a los asistentes, reivindica los aportes educativos del modelo Juan XXIII desde 1964 y agradece a sus compañeros de colegio y a sus familias por la fortaleza que demuestran. “Estamos seguros que, cuando encontremos la verdad, trabajemos por justicia y [para que] haya reparación para las víctimas que han sido afectadas con la pederastia eclesiástica, [entonces] vamos a conseguir definitivamente este desagravio”, afirma.

|

| Gerardo Suárez prepara su intervención. |

La experiencia de Brillo

Cuatro

minutos después, a las 19:39, Sofía convoca a Gerardo y anuncia que interpretará

un soliloquio sobre su experiencia en el Juan XXIII. Brillo aclara que

se trata de su “experiencia personal”. Narra que nació en Riberalta, que -a

fines de 1980- cuando tenía 11 años, un grupo de profesores del Juan XXIII

llegó a su pueblo con el objetivo de aplicar exámenes de selección a los

mejores alumnos y becar a los que aprueben, residirían en un colegio internado

mixto. Recuerda que es el tercero de seis hermanos y que durante aquel tiempo

sus padres se separaban por lo que, pese a la connotación negativa que la

palabra “internado” generaba en su conciencia, aprobó y decidió marchar hacia

Cochabamba.

Una

colección de fotografías, que el cineasta Rubén Pacheco Vargas había

seleccionado, apoya las palabras de Gerardo. Admite que lo primero que le

impactó, cuando llegó a las instalaciones del Juan XXIII en Villa Granado, fue

“compartir con compañeros de todas las regiones del país”, desde Cobija en el

norte hasta Tarija en el sur y desde las poblaciones mineras del occidente

altiplánico hasta las del Chaco y la Amazonía en el oriente.

Durante

el ascenso del monólogo, Gerardo subraya la intensidad del estudio -mañana y

tarde- y la potencia de la bien equipada biblioteca, pletórica de obras

literarias universales que los estudiantes devoraban con avidez y sobre las que elaboraban

informes de lectura. Sonríe cuando proyectan imágenes de muchachos

practicando poesía, ajedrez, teatro, pantomima y karate. Rememora la actividad

febril que generaban las olimpiadas del saber y las deportivas, además de los

festivales de teatro y música, las visitas culturales a algunas empresas, como

Manaco, Fabe, Imba y Coca Cola. Manifiesta emocionado: “Éramos felices, eran

tiempos muy hermosos; me acuerdo que no quería salir de vacación, me quedaba a

trabajar”.

Explica

que, durante los dos primeros años, Cultura, solo estudiaban, jugaban y cumplían

algunas actividades domésticas como barrer/trapear pasillos y aulas, asear

baños y lavar vajilla. Añade que, durante tres años, es decir, los cursos superiores,

Comuna, estudiaban y trabajan en la panadería, la carpintería, la vaquera, la

chanchera y todas las fuentes de trabajo que procuraban la autofinanciación.

Gerardo

relata que había un gobierno escolar, que una asamblea respaldaba las decisiones

colectivas, que cultivaban la pluriculturalidad y la equidad de género, pues

respetaban los derechos de sus compañeros de pueblos indígenas y los de las

chicas, respectivamente, en la Pequeña Nueva Bolivia (Penubol).

Menciona

que, cada año, todos los cursos asistían a ejercicios espirituales inspirados

en los códigos de San Ignacio de Loyola, organizaban campamentos en Chiltu

Pampa (Sipe Sipe) o en alguna población del trópico de Cochabamba, caminaban hacia

la cima de la cordillera del Tunari donde bebían agua de lagunas cristalinas. Cada

domingo, expresa, celebraban una eucaristía en la que compartían la palabra de

Dios. “Era un colegio que formaba hombres nuevos…, […], esa es la esencia del

Juan XXIII: formar hombres comprometidos con la sociedad, comprometidos con los

más pobres, con ese sueño de crear una nueva Bolivia”, manifiesta.

En la parte más emotiva de su relato, revela que -en el Juan XXIII- se enamoró “por primera vez” y que envió sin respuesta “unas 50 cartas con poemas”. Reconoce que allí Paolo Agazzi lo eligió para filmar Mi socio, “la película más vista en Bolivia”. Afirma profundamente conmovido: “Ese Juancho que llevo en mi corazón y que me dio muchas alegrías y que después me daría la decepción, tanto de la Iglesia Católica como de nuestros mismos profesores…”. Su voz se quiebra, contiene sus lágrimas, suspira profundamente y, tras una brevísima pausa, bendice a los sacerdotes diocesanos belgas que fundaron el colegio y a los benefactores de la comuna de Jodoigne (Bélgica). “Bendigo a aquellos que no fueron malos, que no fueron todos, fueron algunos…”, culmina. Un público consternado y paciente escucha su alocución durante un poco menos de 20 minutos.

|

| El sexteto Ariwara Bolivia. |

Una

voz privilegiada

Cuando

el reloj de la catedral repicaba las 20:00, Sofía presenta al Grupo Ariwara

Bolivia. Destaca la voz privilegiada de Gael, un muchacho de 12 años.

“Representan la voz de los niños bolivianos que reclaman un trato digno,

respetuoso y justo para toda su generación”, explica la animadora.

Ariwara

Bolivia es un sexteto. Suben al escenario cuatro varones, que visten pantalones

y camisas negras con chalinas rojas, y dos mujeres, una guitarrista y otra

charanguista, que lucen pantalones negros y blusas rojas. Los acompaña una

batería eléctrica.

Gael

anuncia la interpretación de Mi socio y dedica el taquirari a Gerardo

Suárez Roca, quien canta con él durante la segunda parte de la pieza compuesta

por Alberto Villalpando. Falla el sonido del charango, José Luis Araníbar, de

la Promoción 1986, el responsable de la amplificación, y su equipo -solícitos-

intentan resolver el problema. Generosa, Luciel Izumi presta su charango.

Entonces, Ariwara Bolivia interpreta “Quiero ser libre de ti”, “Los mineros

volveremos” y otras dos canciones significativas del folklore boliviano.

Al final, Gerardo pregunta al público si Gael y su grupo, para despedirse, deben cantar una vez más; los asistentes responden que sí. Mi socio resuena en el Palacio de las Culturas, Gael y Gerardo sintonizan voces, el público corea emocionado.

|

| El maestro Alfredo Coca Antezana. |

Acuarela

boliviana

Más

adelante, Gerardo anuncia al maestro Alfredo Coca Antezana. Tras afinar su

charango y conjugar su sonido con el de la guitarra del sacabeño Wilson Cruz, afirma:

“Tenemos conocimiento de ese colegio Juan XXIII que ha sido el que ha acogido

la selección de los talentos estudiantiles de Bolivia, a mí me consta porque

vivía cerca, por la final América, y ahí veíamos a estos jóvenes, [veíamos]

cómo se ha forjado, cómo han hecho quedar bien al país siendo profesionales,

siendo buenos bolivianos”.

Coca

Antezana comprende el valor simbólico de su presentación en el acto de

desagravio y concluye: “Por eso me uno a este momento en el que también

nosotros mostramos nuestro cariño a nuestro país, ellos lo han mostrado

estudiando, superándose; nosotros tocando lo nuestro, la música, en este caso,

vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es una acuarela boliviana, […] Con

la música vamos a mostrar un poquito toda esa esencia de nuestra patria

querida, empezamos con este tema de don Adrián Patiño”.

Mientras tanto, un grupo de amautas prepara una mesa andina de sanación, al lado derecho del escenario. La acuarela boliviana los acompaña.

|

| Un representante de la CBS. |

Una

víctima habla

A

las 20:55, Gerardo anuncia a una víctima y sobreviviente de la pederastia

clerical en el colegio internado Juan XXIII. Apagan la iluminación del hall de

la ex gobernación. Emerge una silueta sentada en una silla, de espaldas al

público, en el primer descanso de las gradas. Lee un documento durante nueve

minutos, se presenta como representante de Comunidad Boliviana de

Sobrevivientes. Los amautas, imperturbables, continúan preparando la mesa de

sanación.

Explica

que para sus padres confiar su educación a la Compañía de Jesús, una

organización religiosa transnacional de 500 años, “implicó confianza absoluta”.

Interpela a los asistentes que escuchan consternados: “Cuando nos miren,

véannos cuando teníamos 12, 13, 14 años; [estábamos] despertando al mundo de la

adolescencia, despertando a descubrir nuestra propia sexualidad, a esa edad

fuimos victimados”. Aclara que no solo fueron víctimas de “pederastas

compulsivos y violadores seriales”. Asegura que sufrieron abuso de poder y

abuso de conciencia y que los condenaron al silencio. “No podíamos acudir a

nadie, solo los teníamos a ellos”, narra con voz serena y determinada.

Relata

que, después de la publicación del periódico El País de Madrid el 30 de abril de

2023 que revela el diario de un cura pederasta (el jesuita Alfonso Pedrajas

Moreno, alias Pica), las víctimas se encontraron y descubrieron “el infierno” al

cual fueron “condenados y sometidos permanentemente”. Con elocuencia,

manifiesta: “El silencio en la oscuridad es duro cuando piensas que eres el

único. Eso nos pasó; no sabíamos que somos muchos, que éramos demasiados”. Sus

interlocutores escuchan en silencio, bajan la cabeza.

La

víctima y sobreviviente recopila la triste y brutal historia del colegio internado

Juan XXIII y sus directores señalados como abusadores: Alfonso Pedrajas Moreno

(Pica), Francesc Peris (Chesco), Carlos Villamil Olea (Vicu) y Francisco Pifarré

Clapés (Pifa). “A este último lo sacamos denunciándolo a sus superiores, el provincial

era Marcos Recolons; en nuestra inocencia creímos en ellos, creíamos encontrar

justicia y solo los reubicaron, como siempre”, afirma.

Más

allá de este icónico colegio de “becados”, nombra los casos de Luis María Roma

en Charagua (Santa Cruz), Jorge Vila Despujol en Defensa de los Niños

Internacional de Cochabamba, Antonio Gausset Capdevila, un ex capellan de la

Corte Suprema de Justicia, con los niños campesinos de Chuquisaca y de

Alejandro Mestre en el colegio San Calixto de La Paz. Levanta el tono de voz y

afirma: “Todos ellos violadores seriales denunciados, todos ellos jesuitas”.

Reflexiona

sobre la denuncia penal que presentaron en contra de la máxima autoridad

ejecutiva de los jesuitas amparados en el bloque de constitucionalidad. “Este

panorama demuestra que era de su total conocimiento, de su total

consentimiento, complicidad absoluta, su responsabilidad es institucional. No

pueden decir que no sabían, son demasiados mecanismos de comunicación interna

ineludibles para desconocer semejantes delitos”, explica. La audiencia luce

consternada.

Asume

que no son las primeras víctimas de los jesuitas y que, de no frenar su

sistemática forma de proceder, no serán las últimas. “Nunca más silencio, nunca

más repetición de estos delitos; nuestra lucha es por la seguridad de nuestros

niños y niñas. Basta de resolver estos asuntos bajo la mesa, queremos que se

sepa la verdad. No es venganza, es justicia. La institución que los protegió [a

los pederastas] tiene una deuda histórica con nuestra sociedad”, clama y reconoce

que se enfrentan a una organización poderosa, millonaria y con múltiples

contactos en instituciones del Estado y de la sociedad.

Agradece

a la Asociación Nacional de Antiguos Alumnos del Juan XXIII y subraya su

respaldo incondicional a “la causa”. Invita a las víctimas: “Destapar ese

dolor es inevitable y necesario, hermanos y hermanas, debemos salir de la

oscuridad a la que nos condenaron cuando éramos niños. Hay una realidad

espiritual en la que hemos sido marcados y ese daño es generacional, deuda

ancestral llaman nuestros sabios y nuestras sabias. Queremos que sepan que no

estamos solos, tenemos una herencia cultural milenaria, una madre que nos

abraza, debemos comenzar a sanar por nuestras familias, por nuestras wawas

[hijos], por nuestra sociedad”.

Anuncia que se organizaron en la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes y que con ese nombre lucharán “para sanar, para decir basta, nunca más silencio, nunca más repetición de estos delitos, justicia; nuestra lucha es por la seguridad de nuestros niños y niñas”. Sereno, concluye su alocución. Lo aplauden. Sofía Rodríguez agradece “la fortaleza y el valor” de la persona que compartió su testimonio.

|

| La charanguista Luciel Izumi. |

Desagravio

a Bolivia

A

las 21:05, la consagrada charanguista Luciel Izumi ingresa al escenario, la

acompañan Romer Flores con una guitarra y Ruddy Barrancos con un saxofón

amarillo. “Estamos muy contentos de poder estar en este escenario que para

Bolivia también es muy importante, con este mensaje tan crudo a veces…, pero

necesario de poder cuidar nuestra infancia, de poder cuidar a nuestros niños en

todas sus etapas, hasta grandes, hasta nosotros, tan grandes, miren, hemos

tenido infancias crudas y seguimos aquí dándolo todo frente a escenarios… a

veces… ¿no?”, atina a pronunciar conmovida por el testimonio que había

escuchado. El público aplaude, la anima.

Luciel

Izumi anuncia la interpretación de la cueca “Viva mi patria Bolivia”. Los

organizadores le habían encargado esta creación de Apolinar Camacho Orellana para

desagraviar a Bolivia y a su gente. Después de la quimba, alienta a cantar,

algunos corean tristes: “Por ella doy mi vida, también mi corazón…”. Su

sensibilidad de artista le avisa que el público aún asimila las palabras del

represente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, entonces hace chistes

con su apellido, se declara una espina entre Romer y Ruddy porque apellida

Espinoza. El trío interpreta “Viva Cochabamba mayllapipis” de Los Kjarkas. “Hay

que alegrarnos porque la vida continúa…, ¡no se nos pongan q'aymas [tristes]!”,

anima sonriente. Lo logra.

Ya

dueña del escenario y empática con los asistentes, Luciel Izumi arranca a su

charango las melodías de, afirma, “otra hermosa cueca”. Ejecutan “Rosa Carmín”,

cuya letra le pertenece al maestro Juan Manuel Thorrez Rojas y la música al

destacado Néstor Olmos Molina. Invita a bailar, nadie obedece…, el saxofón

suena melancólico.

Agradece

la presencia de Ariwara Bolivia y Gael. “Feminizamos el charango, aplausos para

las niñas”, aclara y reclama orgullosa. También destaca la presencia del

maestro Alfredo Coca Antezana. Entonces, su charango canta el huayño “Recuerdos”

de Edgar “Yayo” Jofré. El saxo suena más alegre. Ella cierra los ojos, su

rostro regala gestos reflexivos, algo recuerda, como todos los espectadores.

Interpreta el alegre y multicolor carnavalito “Jumechi” de Godofredo Núñez Chávez y se despide con la que, asegura, es “la mejor morenada del mundo”. Invita a bailar y cantar “Aromeñita” de Manuel Soliz Flores, levanta al público que la aplaude. “Juntos vamos a llegar lejos, esperamos que con la cultura mucho más lejos”, alienta y se marcha.

|

| El dúo Taypi Sunqu. |

Rebeldía

aymara

Gerardo

Suárez, a las 21:30, presenta a una exalumna de la Promoción Biafra 1983 del

Juan XXIII, Graciela Choque Cárdenas, que se suma al festival “Nuestro grito se

hace canto”. El dúo Taypi Sunqu, que significa "desde el centro del

corazón" (une una palabra aymara y otra quechua) sube al escenario.

Graciela se presenta con su esposo: Ramiro Revollo Jaén, quien porta una

guitarra. Saluda a la concurrencia y explica el motivo de su presencia: “Hemos

venido a compartir después de tanto dolor, tanta tristeza. Naturalmente el

espíritu nos lleva a convertir el grito en canciones. Muchos de nosotros somos

de familias indígenas. En mi caso, soy aymara y quisiera rendir un honor a mi

madre aymara y a padre aymara”.

La

artista expresa: “Cuando escuché decir que estuvimos en el colegio Juan XXIII

porque no teníamos un plato de comida y por eso no quisimos denunciar [a los

curas pederastas]; nada más falso que aquello porque, primero, nuestros padres,

nuestras madres, jamás nos hubieran enviado al colegio si hubieran sabido lo

que aquello significaba, ¡jamás!, como nadie aquí lo hubiera hecho”. La concurrencia

aplaude esas palabras. “La confianza llegó a tal extremo que realmente ocurrió

aquello y… para prácticamente para unos niños de 12 hasta 17, 18 años es muy

difícil hablar. Yo soy maestra y por eso sé que es muy difícil hablar, entonces

no podemos juzgar de esa manera”, añade mientras su esposo afina su guitarra.

Aclara que su presencia es también un acto de reivindicación para sus padres

que “también han sido víctimas, como toda la sociedad boliviana”.

Anuncia

el primer tema, la cueca valluna "Urpi" (Paloma) de la cantautora

quechua Encarnación Lazarte quien recita en dulce quechua sus temas desde Cliza

(provincia Germán Jordán del valle alto de Cochabamba). Graciela canta en

quechua; dos niñas, una de ellas su nieta, bailan junto a ella. Mirándolas,

Graciela asegura: También participamos “porque tiene que haber justicia y

tenemos que dejar un mejor mundo para nuestros hijos y nuestros nietos y,

quizás, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos a quienes no vamos

probablemente a conocer…, pero les tenemos que dejar un mejor mundo”. Después

canta en castellano un huayño de la nación aymara, de las comunidades próximas

al lago Titicaca: "La viborita".

Graciela es la única artista del Juan XXIII que participa del evento. Esther Cuéllar Lino de la Promoción Polonia 1986 y el grupo “Juan Pueblo” de la Promoción México 1990, aunque formaban parte de la cartelera, se excusaron a último momento. Esther argumentó que debía cumplir compromisos académicos en la universidad de Siglo XX y los “Juan Pueblo” que el acto de desagravio coincidía con la celebración de los cumpleaños de dos de sus integrantes.

|

| La diputada Pamela Terrazas Escóbar. |

Diputada comprometida

Gerardo

Suárez anuncia la intervención de dos personalidades del público. Invita a

Pamela Terrazas Escóbar, una diputada del Movimiento al Socialismo, quien toma

el micrófono a las 21:45. Saluda y admite su desolación por el testimonio que

ha escuchado e inmediatamente se compromete a trabajar para “encontrar justicia”, aunque acepta las estructurales limitaciones del sistema de justicia. “Hasta el

día de hoy me apena decirles que no hay avances de nada, la justicia para mí

está podrida, pero mi compromiso va a ser trabajar”, informa y opina.

Reconoce

que la Asamblea Legislativa postergó indefinidamente el debate del “Proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad

en Delitos Sexuales contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes”. Propone a la

concurrencia: “No se ha aprobado la ley, lo que podemos hacer es enfocarnos

en una ley, pero específicamente para dar mano dura en este tema de pederastia”.

Afirma que confía en los antiguos alumnos del Juan XXIII y que con ellos trabajará

“el proyecto de ley soñado”.

El

público percibe su sensibilidad cuando expresa: “Es muy duro todo lo que han

pasado. Ahora, las personas que nos cuentan tienen la edad de mi padre, que en

ese momento tal vez tenía la edad de nuestros hijos”. Narra que ha escuchado,

“con lágrimas en los ojos”, testimonios de varias personas que le han confiado historias

inenarrables. Ruega que los niños bolivianos nunca más sufran este tipo de

abusos clericales. “Por eso tenemos que cuidarlos y protegerlos”, concluye.

Confiesa

que intentaron silenciarla, que la amenazaron y que le advirtieron que no se

“entrometa más”. Ella responde públicamente: “No tengo miedo, no tendría por

qué, no estamos haciendo nada malo, lo que hemos hecho es sacar a la luz todo lo que ha pasado”. Añade con convicción: “Yo soy cien por ciento católica,

confío en Dios; pero con todo esto que ha pasado, a uno..., de verdad..., le da a

temer… Las cosas que han pasado con la Iglesia Católica…, todo ya se ha

escuchado”. Los asistentes respaldan en silencio sus palabras.

Finaliza su participación con un compromiso y una manifestación de fe. “Me comprometo a seguir hasta lo último, no es un tema que solamente se ha quedado ahí, vamos a ajustar en la Fiscalía, vamos a ajustar a todas las instancias donde han ido a hacer las denuncias…, porque no puede quedar esto así, no puede quedar impune, tenemos que llegar hasta lo último porque lo único que piden nuestras víctimas es justicia y es lo que no encontramos hasta el día de hoy”, proclama y, antes de devolver el micrófono, expresa su admiración por Gerardo Suárez Roca de Mi socio, las charanguistas Luciel Izumi y Abigael del grupo Ariwara Bolivia, la maravillosa voz de Gael y la sabiduría del maestro Alfredo Coca Antezana.

|

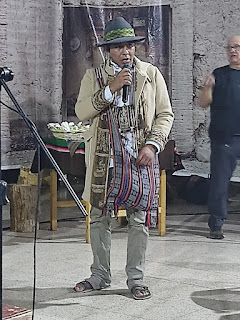

| El amauta Freddy Magno Mamani Mollo. |

Guerra espiritual

Inmediatamente

después, delante de la mesa de sanación que había armado, Freddy Magno Mamani

Mollo, un representante del Consejo Nacional de Amautas y Guías Espirituales de

Bolivia, ataviado con un abrigo color beige con motivos andinos, un sombrero

oscuro y dos chuspas (bolsas) a cada lado, con voz firme y determinada aclara

que llega desde La Paz e informa: “Hemos sacado una resolución de adhesión para

los sobrevivientes de pederastia y violación por parte de los clérigos de la

Iglesia Católica y de los jesuitas. También nos declaramos en estado de

emergencia constante en apoyo a las víctimas”. El público escucha atentamente y

los camarógrafos de la televisión catalana y de la productora "Kurukusi",

de Rubén Pacheco Vargas, registran sus palabras.

En

el clímax de su discurso, el amauta manifiesta: “Declaramos guerra espiritual y

evocamos y llamamos a todos nuestros ancestros que han muerto en manos de esta

iglesia diabólica, satánica que durante 500 años nos han venido eliminando. ¡Declaramos

el Takiy Unquy en este tiempo de Pachacuti!”. Freddy Magno se

refiere a la vigencia del movimiento indígena de resistencia anticolonial a las

campañas de “extirpación de idolatrías” que el virrey Francisco Álvarez de Toledo

impuso en Los Andes a partir del Siglo XVI y que continuaron durante el Siglo XVII

con los misioneros jesuitas, como el catalán Pablo José de Arriaga, quien

incluso publicó en 1621 un manual intitulado: “Extirpación de la idolatría del

Piru [sic]”.

El

guía espiritual alerta sobre la existencia de una “crisis moral” y una “crisis

ética” mundial. Exhorta a sus interlocutores: “Por eso tenemos que llamar a

nuestro ajayu. Saliendo de aquí, hermanos, nuestro ajayu tiene que ser

de lucha”, así anticipa la actividad prevista para cerrar el evento.

Termina su breve intervención invocando: “Podrán romper nuestro cuerpo, podrán doblegar nuestra voluntad, pero jamás han podido matar nuestro ajayu y por eso hoy hemos venido a hacer una limpia espiritual, una limpia de sanación a todos los hermanos que han sufrido esta clase de vejámenes y ahora también vamos a iniciar con una mesa ritual, martes, en el mes de noviembre, tiempo de los ancestros, Amaya Pacha [tiempo de las almas], venga la justicia, si no es la justicia de los hombres, va a venir la justicia de los achachilas y de nuestros grandes ancestros que han muerto por nuestra liberación. ¡Jallalla!”. Desde el pasillo derecho del hall de la Casa Departamental de las Culturas, dos bombos recuerdan que una feroz tormenta tropical se apropió de la vida del extirpador de idolatrías Pablo José de Arriaga durante un viaje por el mar Caribe, cerca de La Habana, en 1622 cuando la Curia Romana lo había convocado para otra misión.

|

| Preparación de la mesa de sanación. |

Gerardo

Suárez Roca presenta, a las 21:48, al abogado contratado por el Directorio

ASIA-J23, José Luis Gareca Arias. Aclara que es exalumno del colegio Juan XXIII

y lo invita a subir a la testera. El jurista y sociólogo agradece a los

asistentes y a los que “se suman a este desagravio”. Explica que el acto se

justifica porque ha “existido agravios” que se subsumen “a delitos penales”.

Aclara

que la ceremonia debía desarrollarse en los ambientes del Juan XXIII, pero que

“no es así porque los jesuitas lo han prohibido”. Gareca Arias protesta y

cuestiona: “El provincial dice desconocer a los autores de la pederastia, dice que

-en 1981- él recién estaba naciendo y, por lo tanto, no puede hacerse cargo institucionalmente

de este problema; pero para prohibirnos que entremos a nuestro colegio, eso sí

lo sabe muy bien, eso sí lo conoce muy bien, y tiene la capacidad de impedirnos

de entrar a un colegio que pertenece al pueblo de Bolivia”. Recuerda que los

directores jesuitas del Juan XXIII “han captado recursos […] a nombre de la

pobreza del pueblo de Bolivia” y que por ello son predios para la educación

boliviana.

Gareca

Arias revela que ha entrevistado a 180 personas, de las cuales ha escuchado el

testimonio de 160 víctimas. Explica que las del colegio Juan XXIII y otras de

obras jesuíticas han mantenido silencio durante 40 años. “Dramático, lamentable,

escalofriante todo lo que ha ocurrido”, califica. Exalta “la fortaleza, la unidad,

la claridad del Directorio de los antiguos alumnos” y el respaldo de los “juanchos”

y de organizaciones internacionales. “Debemos sentirnos seguros y poder gritar al

mundo que, por primera vez en 500 años o en más de 500 años, los hemos puesto a

los jesuitas en el banquillo de los acusados. Ellos tienen una responsabilidad

institucional, conocían lo que estaba ocurriendo, sabían. Es más, trajeron

personas, jesuitas, con persecución penal en Europa, ¿para qué?, para que

cuiden a menores”, asegura.

Manifiesta

que, ante esta compleja situación, no pueden callarse ni mantener “un silencio

cómplice”. Añade emocionado: “Creo que nuestra lucha no va a cesar, juntos,

unidos, […], sin venganza, no nos inspira el odio, pero creo que corresponde

justicia. Ellos no tenían ningún derecho de tocar a ningún estudiante, ellos no

tenían ningún derecho de hacer abuso de poder, abuso de silencio, abuso

epistemológico, cooptar a los estudiantes”. El público lo escucha absorto.

Aclara

que la denuncia “no se subsume solamente al Código Penal, ni siquiera al bloque

de constitucionalidad”. Narra que “cada párrafo, cada línea [del memorial de

denuncia], está escrito con el dolor, el llanto y el sufrimiento de decenas de

estudiantes. Expresa su seguridad de que “se va hacer justicia aquí en Bolivia

y, si no, en el ámbito internacional” porque los abusos sexuales “no pueden

quedar en la impunidad, nunca más”.

Complementa

con la propuesta de que la sociedad debe evitar que los abusos se repitan y que

debe exigir el resarcimiento de los daños. “Tenemos que hacer que se haga el

resarcimiento, si no integral [sic], pero que se haga la atención

correspondiente en el marco del derecho constitucional”, incita a los

asistentes. “Los jesuitas ya han pedido perdón, si han pedido perdón significa

que han admitido una culpa; por lo tanto, que actúen en consecuencia”,

argumenta.

Tras

seis minutos de intervención y percibir el agotamiento del público, predica: “Quiero

darles la esperanza que vamos por buen camino. En el ámbito jurídico, […], vamos

a ir hasta las últimas consecuencias, porque tenemos la verdad, no estamos

mintiendo. Se nos acusa de que estamos en busca de dinero, es falso; queremos

justicia, no queremos que nuestros hijos, […], puedan ser presas, no solo de

los jesuitas, si no de algo que ya está institucionalizado como la pederastia y

la impunidad, ¡basta, basta!”.

Declara que los exalumnos del Juan XXIII están “más vivos que nunca” y que, por lo tanto, “con la frente alta, con los ojos, de frente a frente,” pueden exigir: “Estimados jesuitas [sic], ¡basta!, que se haga justicia, su perdón que se traduzca en el Ministerio Público”. Cierra su discurso pidiendo ayuda para gritar: “¡Viva Bolivia! ¡Viva el Juan XXIII! ¡Que nunca más ocurran estos hechos! ¡Justicia!”. Los asistentes responden a sus arengas, nadie imagina que dos meses después, cuando escribo estas líneas, Gareca Arias rompería “unilateralmente” su contrato con el Directorio de ASIA-J23.

|

| Transportan la q'uwa de sanación a la plaza 14 de Septiembre. |

Jacha Uru

Inmediatamente

después, cinco minutos antes de las 22:00, tras cerrar formalmente el evento,

Gerardo y Sofía invitan al público a salir a la plaza 14 de Septiembre para

participar en una q'uwa de sanación. El ritmo aymara del Jacha Uru

truena. Una espectacular columna de entre 30 y 40 músicos de cinco comunidades:

Ayllu Ñan, Laboral Santo Domingo, Musuj Sunqu, Encuentro kurmi y Killa Toritos,

interpretan zampoñas y bombos. Los lidera Wilder Flores Jaldín de la Promoción

Ecuador 1996, luce un poncho ceremonial y un sombrero negro, su pequeña hija baila

delante de él.

El

amauta Freddy Magno Mamani Mollo y dos guías espirituales: Jacky Dueñas Pacha

Katari y Munaya T'ika, transportan la mesa de sanación. De rato en

rato, Freddy Magno sopla una enorme concha de mar como si fuese un pututo. Los

camarógrafos de la televisión catalana, los de la productora "Kurukusi"

de Rubén Pacheco Vargas y decenas de videoaficionados registran los bailes y

cantos de rebeldía.

En

la acera del frontis principal de la Casa Departamental de la Culturas espera

una plataforma de metal con leña. Los músicos danzan en sentido contrario a las

manillas del reloj. Vestidos de negro, con pochos rojos, sombreros y chalecos

decorados con motivos y colores andinos, soplan sus zampoñas y golpean sus

bombos. Algunos acullican.

La

sikuriada Jacha Uru (el gran día), compuesta en 1976 por Mario Gutiérrez

del grupo Ruphay, dentro del mundo andino, significa la esperanza en un

futuro sin sufrimiento ni miseria, es decir, el día de la liberación de las

naciones andinas. Algunos expertos sostienen que el texto es un canto

recopilado por Guamán Poma de Ayala en su “Primer Nueva Crónica y Buen

Gobierno”, cuya traducción es:

El

gran día

Ese

gran día está llegando,

recordémoslo,

está llegando,

ese

gran día está llegando,

recordémoslo,

está llegando.

Debemos

estar unidos

para

acabar nuestra miseria y dolor,

debemos

estar unidos

para

acabar nuestra miseria y dolor.

Padres

e hijos,

ese

gran día está llegando,

padres

e hijos,

recordémoslo,

está llegando.

Con

la sikuriada de fondo, el amauta recibe la ofrenda de sanación de una de las

guías espirituales, la acomoda sobre la leña y rocía abundante alcohol. Los

tres se inclinan y piden permiso para encender la fogata. El amauta prende la pira.

Lenguas de fuego verde, amarillo y anaranjado alumbraban el círculo de

sanación. Freddy Magno sopla, de cuando en cuando, su concha de mar y echa

especias secretas sobre la mesa ardiente. Los músicos bailan alrededor de la q'uwa

de sanación, dan vueltas sin fin en contra de las manillas del tiempo

occidental. Algunos asistentes se toman de las manos y danzan. El público

observa conmovido.

|

| Jaime Choque (der.) coordina con los maestros de ceremonia. |

Colofón

Por

fin, Jaime Choque Mamani, de la Promoción Perú 1989, el organizador del evento, observa el espectáculo, se apoya en una de las columnas del pasillo de la

antigua Gobernación, había trabajado desde las 16:00. “Debo agradecer

públicamente, por ejemplo, a Toto Araníbar, de la Promoción Polonia 1986, por

apoyar con su equipo de sonido y supervisarlo personalmente junto a sus

técnicos; a Wilder Flores, de la Promoción Ecuador 1996, por gestionar la

participación de un ejército de zampoñeros y amautas para el ritual andino de

la q'uwa; a Cristina Pozo, de la Promoción Paddy 1982, porque su hija

Sofía nos regaló toda su energía, entusiasmo y compromiso como maestra de

ceremonias, junto al gran Brillo; a Graciela Choque, de la Promoción Biafra

1983, que junto a su esposo, el dúo Taypi Sunqu, nos regaló

tradicionales canciones en castellano, quechua y aymara; a la familia Chávez

Miranda por las poleras conmemorativas. Detrás de cada detalle, de cada punto y

de cada gestión, estuvo un juancho, bajo la coordinación de nuestro directorio nacional

de ASIA-J23”, agradece.

Edwin

Alvarado Terrazas, de la Promoción Cuba 1987, informa que una activista

mexicana de la lucha contra el abuso sexual eclesial, Analú Salazar, un

periodista e investigador del diario español El País, Julio Núñez Montaña, y un

vocero de la Red de Sobrevivientes de Chile, Helmut Krammer, enviaron mensajes

de solidaridad. También comunica que dos plataformas de Facebook: ASIA-J23

Bolivia y Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, transmitieron el acto de

desagravio y que 861 personas lo observaron. Festeja.

Cuando el fuego consume la q'uwa, solo queda ceniza blanca, concluye la ceremonia para “abrir camino”. El amauta Freddy Magno Mamani Mollo estrecha las manos, abraza y se despide de los sobrevivientes a los que había aplicado una “limpia espiritual” antes del acto de desagravio en uno de los ambientes del segundo patio de la Casa Departamental de las Culturas de la Gobernación de Cochabamba. Un círculo de luz y energía los envuelve.

|

| La q'uwa de sanación. |

No hay comentarios:

Publicar un comentario